C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:

kompromat-ural@pm.me

И ты, Денис, «сын» мой… СМИ расследуют схемы раздувания «вертолётных» бюджетов под крылом ставленника Сергея Чемезова

17.02.2021

Редакция «Компромат-Урал» неоднократно обращалась к теме развала российского вертолётостроения. «Но преподаватель социологии, ныне выступающий в амплуа торгово-промышленного министра Денис Мантуров, рисовал радужные картинки будущего. Видимо, мантуровские «горизонты» должны были убедить его коллег по правительству и лично президента в правильности выбранного пути, что позволяло Мантурову проводить эксперименты в российских промышленных структурах на своё усмотрение без должного объективного обоснования.

Однако сегодня уже можно чётко констатировать – предсказатель из Дениса Мантурова получился очень плохой. Ничему из того, что Денису Валентиновичу виделось в 2013 году, не суждено было сбыться. Специалистам это было понятно ещё тогда, в 2013-м, когда Мантурову ещё чудились радужные перспективы. Но профессионалов никто не слушал. А ошибки и ложные предсказания чиновников такого высокого ранга слишком дорого обходятся стране – отраслям, отдельным предприятиям и бюджету в целом…

Краткая история уничтожения российского вертолётостроения

Ситуация, сложившаяся в отрасли со второй половины 2000-х – начала 2010-х сыграла злую шутку с менеджментом АО «Вертолеты России» (ВР). Это было «сытое» время: два огромных контракта (Индия и Китай) на поставку около 300 вертолетов Ми-8АМТ/МТВ и огромный ГОЗ (гособоронзаказ). Экономические показатели сами ползли вверх. Доля выручки от поставок российских вертолетов на мировом рынке к 2011 году достигла 16,3%. Было чем гордиться – мало кто в России мог похвастаться такой долей мирового рынка, тем более в машиностроении, не говоря уже про самолетостроение, с их жалкими 4,8%.

Но мало кто понимал, что на самом деле это была не заслуга пришедшего в отрасль Дениса Мантурова и его команды, – это была реализация отложенного спроса на вертолёты российского производства (инерция потребности на надёжную советскую технику), а также самостоятельная работа предприятий отрасли на внешних рынках в дохолдинговый период. Ведь с развалом централизованной советской системы внешней торговли именно предприятиям пришлось самим «засучить рукава» и восстанавливать спрос на вертолёты собственного производства. Предприятия с этой задачей справились и «разогнали/оживили рынок», а вот инерцию этих процессов уже записал в свой актив Мантуров со своей «бригадой ликвидаторов».

Именно это радужное состояние нашего вертолетостроения отражает программная презентация министра Дениса Мантурова, с которой он выступил 27 февраля 2013 года в МАИ. Сразу оговоримся, анализируя этот документ, мы ограничимся только вертолётами, хотя и по самолётам прогнозы Мантурова не сбылись – глубина будущего провала в этом авиационном сегменте, вопреки его прогнозам оказалась ещё значительней.

Чтобы понять несостоятельность предсказаний Дениса Валентиновича достаточно обратить внимание на шестой слайд его доклада – «Производство вертолётов в 1992-2025 гг.». Здесь указан прогноз, который впоследствии разошёлся с действительностью более чем в два раза. За период с 2014 по 2020 год общие поставки вертолетов снизились до 170-200 машин в год. При этом доля продаж гражданских вертолётов составляет менее 15-20 машин в год. Можно свалить всё на санкции и «Крым-наш», но ведь санкции начались ещё в 2008 году после конфликта с Грузией, а от падения рубля в 2014 году в два раза экспортеры вертолётов могли только выиграть, потому что доля иностранных комплектующих в основном экспортном вертолёте Ми-8 стремится к нулю. Да и сам Денис Мантуров не раз приветствовал санкции и падение курса национальной валюты, утверждая, что это пойдёт на пользу экспортёрам. Но, как и все прогнозы министра, этот также не оправдался – даже «благодатное» (по мнению Мантурова) падение рубля не смогло оживить спрос на вертолёты российского производства.

Дно впереди…

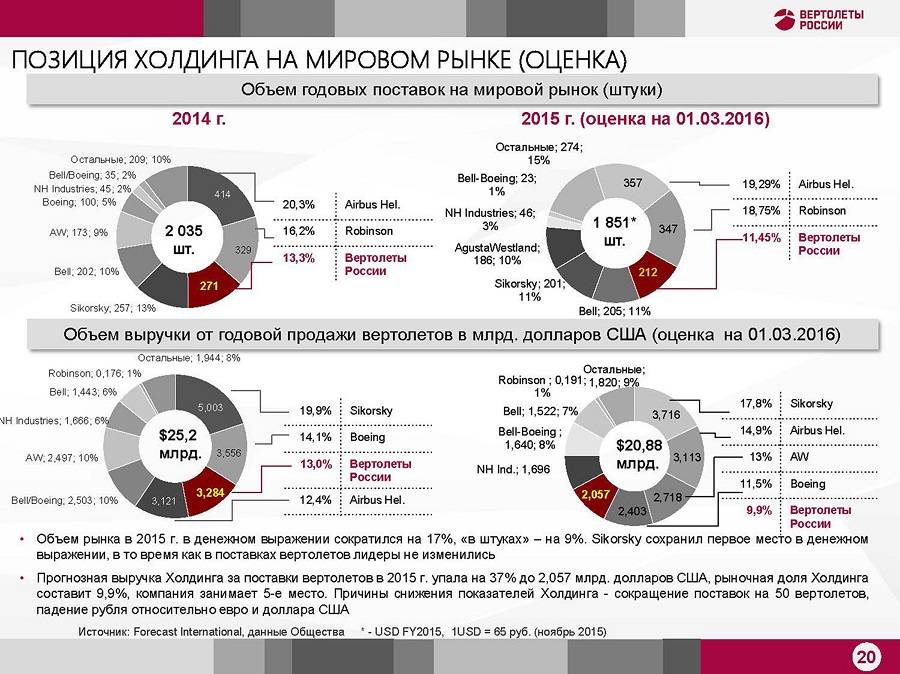

Анализируя следующую, более позднюю, презентацию, подготовленную руководством ВР (20-й слайд), мы видим что в сравнении с 2011 годом (16,3%), к 2014-му году доля ВР на мировом рынке упала до 13%, а на следующий год – уже до 9,9%.

Учитывая, что цикл контрактации/производства вертолёта составляет около двух лет, можно сделать вывод, что падение продаж у ВР уже началось в 2012-м. Именно тогда была сломлена стратегия формирования модельного ряда, заменяющего вертолеты, созданные при Михаиле Миле. Были закрыты программы Ми-34 и «Актай», хоть и с опозданием, но заменяющие Ми-1. Остановили разработку Ми-54 (замена Ми-4), который успешно вставал в типовой ряд между Ми-2 («Ансат») и Ми-8. Так и не запустили проект Ми-46, заменяющий ушедшие в 2002-м году Ми-6 и Ми-10К. Зато уйму денег вложили в ПСВ (скоростной вертолёт), Ка-62, Ми-38, Ми-171А2/А3.

В итоге, ПСВ закрыт, а остальные вертолёты совершенно непродаваемые, и прежде всего из-за необоснованно завышенной стоимости и низких эксплуатационных характеристик.

Таким образом, под руководством министра и группы авто-бухгалтеров, ныне управляющих головной конторой вертолётного холдинга, Россия пришла к такому состоянию собственного вертолётостроения, что не способна не только конкурировать на внешнем рынке, но и даже на внутреннем не может обеспечить модельный ряд вертолётов необходимый для собственных нужд.

Структура непродажности

Сложно анализировать цифры, когда они скрыты. И если бы они скрывались только руководством ВР (что естественно, потому что реальные продажи вертолётов говорят о тенденции катастрофического падения спроса), можно было бы поискать альтернативные источники. Однако даже в официальном ежегоднике Росстата раздел о количестве построенной за год авиатехники отсутствует. Поэтому, для своих рассуждений мы не стали брать данные продаж ВР, а взяли реестр Росавиации Минтранса РФ и проследили его состояние по годам с момента образования прародителя ВР – ОАО «ОПК Оборонпром» в 2004 году. Ведь уже тогда Мантуров стал председателем совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и именно с этого момента начинается его персональная ответственность за судьбу отечественного вертолетостроения, которую он несёт по сей день, хотя понятия «ответственность» и «Мантуров» явно не сочетаются. Ведь никто до сих пор не спросил с министра Мантурова за различные направления явного промышленного развала и огромные бюджетные миллиарды, бездарно распределяемые его министерством.

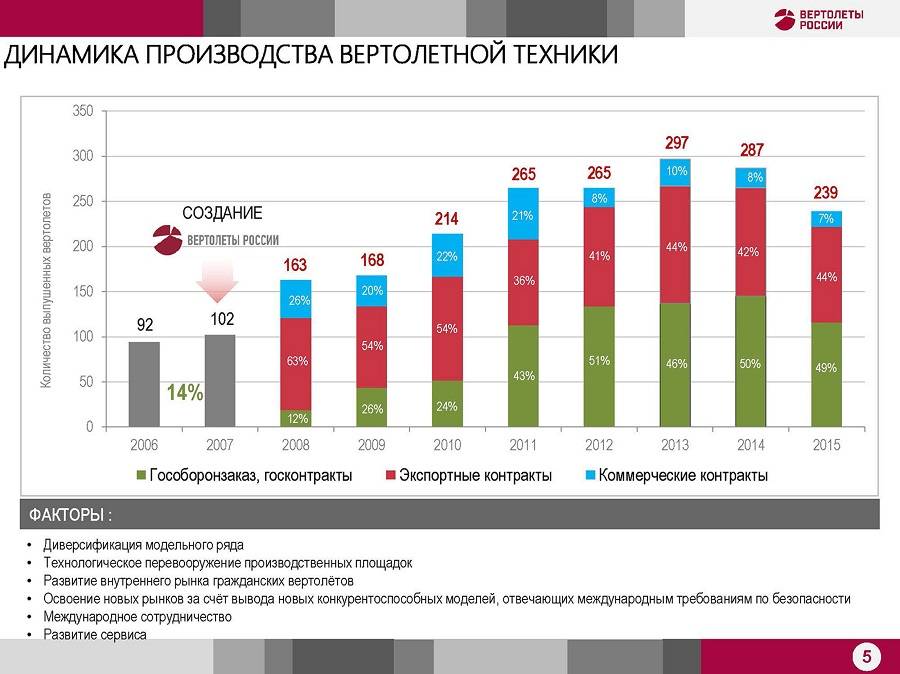

Для нашего анализа интересен 5-й слайд вышеупомянутой презентации, на котором видна структура поставок/продаж вертолетов. Составители разделили общий объём производств на гособоронзаказ (госконтракты), экспортные и коммерческие контракты.

Для понимания разницы в типах приведённых контрактов поясним. Не требующие особых пояснений «гособоронзаказ, госконтракты» – это когда заказчик «возьмёт всё, что предложит ВР, ведь ВР монополист», но возьмёт практически по себестоимости, потому что ранее МО или другое госведомство инвестирует в ВР на стадии разработки.

Под понятием «экспортные контракты» – подразумевается централизованная продажа на традиционных рынках, в основном завоёванных поставками ещё во времена СССР. Самыми крупными из этих рынков являются Китай и Индия. Однако и тут, ВР уже успели «отличиться» – к примеру, в Индии ещё с советских времён основным боевым вертолётом был Ми-24, но ВР «профукали» большой контракт, и вместо ещё советских Ми-24 в Индию будет поставляться не предложенный Россией Ми-28Н, а американский AH-64D Apache. Учитывая традиционные дружеские отношения России и Индии, это очень крупный провал российских «вертолётных торгашей».

И, наконец, третья часть, «коммерческие контракты» – это именно тот раздел прибыли ВР, который наиболее чётко характеризует топ-менеджмент холдинга и говорит о качестве предлагаемого на свободный рынок товара. Продажи по этому разделу с 2013 года по настоящее время стабильно не превышали 25 вертолетов в год (а если быть более точным, то – максимум, 24 вертолета было продано только в 2015 году, а в остальные годы – порядка 16-19 машин). Для сравнения, Airbus Helicopters, чью стратегию объединения в единый холдинг Денис Мантуров предложил в 2004 году, в 2019-м поставила 332 гражданских вертолета (54% мирового рынка), а в «ковидном» 2020-м – 300 вертолетов (48% мирового рынка). Как говорится, почувствуйте разницу!

По законам мироздания природа не терпит пустоты. Примерно то же происходит и на рынках – если кто-либо прекращает дополнять количество продукции в определенном рыночном сегменте, то его конкуренты тут же заполняют пустоту своей продукцией. В авиации это происходит отнюдь не только за рубежом, а на просторах нашей огромной Родины.

Именно так и произошло с вертолётами в классе 1,5 тонны и частично – 3,5 тонны. Ми-1 ушел давно, Ми-34 до ума не довели, и он не пришел на замену. Зато этот сегмент успешно заполнил Robinson со своим R-44, а в дальнейшем и с R-66 – в январе 2021 года этих вертолетов числилось в российском реестре уже более 430 (!) машин.

В чуть большем классе ВР якобы создает VRT-500, но его перспективы плачевны, так как он явно ориентирован не на наш рынок (опять американский двигатель с соответствующей долей в стоимости вертолёта), да и характеристики у этого вертолёта в сравнении с аналогами обещают быть далеко не выдающимися. На внешний рынок его, скорее всего, не пустят (вспоминаем опыт Sukhoi Superjet 100), а для российского он выйдет слишком дорогим.

Модернизацию парка Ми-2 с Ка-26 в ВР изначально не поддержали, и их место постепенно занимают европейские и американские Н-125 (AS-350), Н-135, H-145 (BK-117), AW-109, AW-119, Bell-407. Вертолётов иностранных производителей этого класса на российском гражданском рынке уже почти 200! И это при том, что Ми-2 и Ка-26 в 2019 году летало 47 машин. Теперь «Ансату» (с американскими двигателями), и Ка-226 (с французскими двигателями) предстоит отвоевывать эту нишу на собственном рынке – управленческий «гений» руководителей ВР трудно переоценить.

Не мытьём, так катаньем

Начиная с 2017 года, по прогнозам специалистов издания Aviation Week, рынок только гражданских вертолётов вырастет за 10 лет на 11,5%. Емкость этого рынка за 10 лет в поставках новых вертолетов оценивается почти в 50 млрд. долларов США. А ежегодно продажи гражданских вертолетов российского производства как внутри страны, так и за пределами нашей Родины не превышают с 2010 года 25 вертолетов в год. Это, как правило, вертолёт Ми-8 советской разработки различных модификаций. Если эта тенденция сохранится, то за 10 лет в лучшем случае мы продадим всего порядка 200 гражданских Ми-8. Пусть каждый из них стоит 10 млн долларов (что уже недостижимо). Половина будет продана внутри страны (тут цена реализации значительно ниже). Таким образом, мы продадим на мировой рынок вертолетов менее 1 млрд. долларов, а это не более 2% от объема мировых продаж. Не густо. А, главное, – эта цифра даёт чёткое понимание к чему привели отрасль объединительные эксперименты.

Чтобы хоть как-то уйти от полного провала, и для того, чтобы «всучить» новые вертолеты платежеспособным авиакомпаниям, в ВР придумали «хитрую» схему: при поддержке Минпромторга и «Ростеха», предложили начать замену парка вертолётов, отработавших 25-летний срок. И вот, один из основных заказчиков вертолетных работ («Газпром») начинает требовать от вертолетных операторов пассажирских перевозок перевозить своих вахтовиков только на вертолетах, имеющих срок службы до 25 лет, а также обладающих определенным составом бортового аэронавигационного оборудования. Хотя, выполняемые ранее рейсы на Ми-8П (Т) еще советского производства, не имели до этого технических нареканий. Авиакомпания закупает новые вертолеты, ВР в прибыли, но «Газпром» начинает «ныть», что цена лётного часа выросла минимум в 2 раза. Но это же естественно: амортизационные, страховые и прочие отчисления авиакомпании, а также меньшие ресурсы основных агрегатов и высокие цены на запчасти не позволяют сохранить стоимость лётного часа на прежнем уровне. В прибыли только ВР – как говорится, это бизнес и ничего личного. Управленцев из ВР совершенно не волнуют заботы собственника и заказчика услуг, – принцип «продал и забыл» в этой организации основополагающий.

Вторая схема, придуманная Минпромторгом для возрождения спроса на внутреннем рынке – лизинг вертолетов «Ансат» и Ми-8АМТ/МТВ-1 для санитарной авиации. Со стороны посмотришь: вроде бы как благородное дело, особенно в условиях пандемии. Но если в схеме разбираться более детально, то получается, что государственный банк (например, ВЭБ или ВТБ) выделяет государственные деньги на покупку вертолетов у частной конторы – АО «Вертолеты России». Эти вертолеты передают, по одному-два, региональным авиакомпаниям под немалые проценты, а львиную долю – вновь образованным «своим» авиакомпаниям: АО «Национальная служба санитарной авиации» (читай – «Ростех») и ЗАО «Русские вертолетные системы» (глава которой Михаил Казачков, по данным наших источников, является приятелем Дениса Мантурова). В эти компании вертолеты поставляются, но не продаются: «Где деньги, Зин?», – как сказал бы герой известной песни Владимира Высоцкого. Помимо этого, ВР говорят о крупносерийном производстве «Ансатов» для санавиации – но где они? На январь 2021 года в реестре ГА числится 39 вертолетов этого типа. А ведь первые поставки начались в 2016 году. Получается, что в среднем по 10 вертолетов в год – опять не густо.

Анализируя различные презентации руководителей ВР, мы каждый раз убеждались в их патологическом вранье и двуличии. Так, в третьей и последней доступной презентации 2019 года разговор идет о новой стратегии ВР по увеличению продаж вертолетов с помощью механизма трейд-ин. И это уже третья схема, которую «придумали» в ВР. Идея заключается в замене старых Ми-8 и Ми-2 на Ми-8МТВ/АМТ и «Ансат», соответственно, с доплатой из госбюджета. И конечно в очередной раз утверждается о несостоятельности вертолетов старше 25 лет (похоже, что это уже своеобразное заклинание). Но вот незадача, на шестом слайде при расчете стоимости летного часа нового вертолета планируемый срок эксплуатации – 35 (тридцать пять) лет, а расчет ведется для Ми-171.

То есть, если оператор имеет вертолёт, которому 25 лет и сдаёт его в утиль, он взамен получает сертифицированный и никому не нужный Ми-171 со сроком службы 35 лет – а в чём смысл?

Примечательно, что ещё в 2011 году в реестре было 33 сертифицированных Ми-171, а теперь их почему-то осталось 7. Почему? Да потому, что эксплуатант «наелся» этой «сертифицированности» Ми-171 (в России процесс сертификации вертолётов превращён в профанацию) и перевел их по документам в обычные Ми-8АМТ. А связано это, прежде всего, с ресурсами одинаковых на первый взгляд вертолётов: сертифицированный Ми-171 имеет ресурс 7000 лётных часов, а Ми-8АМТ – 18000 часов (в три раза больший). На Ми-171 невозможно продление межремонтного ресурса с 2000 до 4500 часов без проведения капремонта, а на Ми-8АМТ продлевается (подтверждается) не только вертолёт, но и все основные агрегаты по отдельности. К тому же эта ситуация с уменьшением ресурса на наш основной экспортный вертолет привела к значительному снижению экспортных поставок по линии ВТС. Среди новых вертолётов в реестре 2 Ми-171А2 (сертифицирован в 2017 году), 1 Ми-38 (сертифицирован в 2015 году), 6 Ка-226 (ни один из которых не летает) и 39 «Ансатов» (ни один из которых не продан по коммерческому контракту). Опять, совсем не густо.

Кстати, у руководства Росавиации мнение о сроке службы вертолётов прямо противоположное Минпромторгу и ВР: «Сегодня также очень острой и актуальной проблемой является обновление парка вертолетов в Российской Федерации. Холдинг «Вертолеты России» предлагает принудительно вывести из эксплуатации вертолеты старше 25 лет. Анализ показывает, что, если эта инициатива найдет поддержку, придется заменить 600 вертолетов из, примерно, 800 эксплуатирующихся в России. К сожалению, эта инициатива встретила одобрение Минпромторга и «Вертолетов России» и, при этом, резкое неприятие авиакомпаний, эксплуатирующих вертолеты. По мнению руководителей авиапредприятий, под благовидными предлогами маскируется неспособность холдинга «Вертолеты России» наладить эффективную работу вертолетостроительной отрасли. Поэтому поддержать вертолетостроение решили за счет эксплуатантов, заставив их покупать новые воздушные суда, которые им не всегда нужны» – приводит слова Валерия Кудинова издание Aviation Explorer.

Ну а дальше автор презентации (первый заместитель гендиректора ВР, между прочим) на 8-м слайде показывает нам ужасающее состояние отечественного рынка гражданских вертолетов – сейчас им принадлежит только 62,6%. При этом, утверждается, что до 2025 года ВР планирует вывести из эксплуатации еще 488 машин.

С 2013 года в России летает около 800 вертолётов класса Ми-8 и эта цифра достаточно стабильна. Класс Ми-2 «упал» со 106 летающих вертолетов в 2013-м до 47 в 2019-м, то есть в два раза. Насчет Ми-2 всё понятно: иномарок в этом классе сейчас уже под 200 (!) машин – холдинг де-факто поспособствовал открытию внутреннего рынка для конкурентов. Поэтому возникает вопрос – а точно ли, руководство ВР хочет освободить наш рынок от вертолётов в классе Ми-8 для новых вертолётов отечественного производства? А может это планируется сделать в интересах иностранных производителей (вспоминаем случай с пассажирскими самолётами)?

На слайде 2 указана цель ВР – 59% гражданской продукции к 2025 году.

Если 488 вертолётов типа Ми-8 при поддержке Минпромторга выведут из эксплуатации то, где отечественные авиакомпании найдут деньги для закупки вертолётов на замену парка? «Денег нет, но вы держитесь» – эта, поистине, крылатая фраза не устаревает!

Традиции в США

А теперь о самом интересном. Создавая свой АО «ОПК Оборонпром» Чемезов и Мантуров убедили Путина в необходимости объединения двух вертолётных школ. Таким образом, мы получили супермонополиста, который предлагает нашим военным безальтернативные вертолёты. И вот тут возникает замкнутый круг. Заказчик в виде министерства обороны, зная, что он заплатил сполна за разработку, покупает серийный товар на серийных заводах по демпинговым ценам, а разработчик-монополист, недополучая прибыль на продажах (ее просто нет), не может вести автономные перспективные исследования на собственные средства и «недоразрабатывает» будущие боевые аппараты.

Иными словами, если раньше с помощью, заложенной Лаврентием Берия, стратегии можно было «столкнуть лбами» два конкурирующих за оборонный заказ ОКБ и получить Ка-52 и Ми-28Н (или МиГ-29 и Су-27), то теперь – ни конкуренции, ни выбора. И заказчик не может повлиять на конечный результат, поэтому берёт то, что дадут (пример, поставка нашим военным Ми-38Т – вертолёта, разработанного по заказу и стандартам ГА). А это, извините, – уже обороноспособность Родины! Получается, что генерал-полковник Чемезов и его ставленник – федеральный министр Мантуров сознательно или неосознанно работают против обороноспособности нашей страны?!..

Да и какую стратегию на практике может разработать министр, ни один прогноз которого так и не подтвердился временем. Все его предсказания, скорее всего, были сделаны по старому проверенному методу – гадание на кофейной гуще. Видимо, этот же метод применялся им и в вопросах проводимых бездумных реформ в российском авиастроении, и это касается не только вертолётов. Основной вопрос – когда это осознают Михаил Мишустин и Владимир Путин?!», - риторически вопрошает автор издания «Наша версия» Сергей Кокорин в своей публикации «Песнь о вещем Денисе. Оптимистичные предсказания министра Дениса Мантурова и печальная реальность».

Редакция «Компромат-Урал» признательна коллегам за качество проработки темы и читателям – за интересные дополнения. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Ольги Смолиной

«Компромат-Урал»

Контекст:

«Вертолётные» деньги по-русски. Как из бюджета улетучиваются «президентские» миллиарды

«С прожектом скоростного вертолёта можно десятилетиями ковырять в носу и сосать бюджет»

«Могучий» российский авиапром разваливают системно

«Сердюков, конечно, тот ещё... Но и Мантурова с Михеевым ФСБ и СКР забывать не должны»

Министр Мантуров сошлёт главу «Вертолётов России» на пошив масок?

«Вертолёты России» выслуживаются по поправкам в Конституцию. Лучше бы выплатили долги уборщицам

Другие публикации

4.02.2025

Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).

Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».

В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.

Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.

Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.

"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".

Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.

Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?

Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?

По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?

30.01.2025

На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.

Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.

27.01.2025

«Кошелёк Медведева» Игорь Ханукович Юсуфов и его отпрыск Виталий боятся компромата

Скандально известный долларовый миллиардер Игорь Юсуфов, известный как «кошелёк» семьи Дмитрия Медведева, старательно удаляет из поисковиков Google и «Яндекса» ссылок на сайты, рассказывающие о его связях с бывшим президентом и его имуществе, выяснило издание «Вёрстка».

Сын Игоря Юсуфова Виталий подавал иск к изданиям «Проект» и «Медуза», а также YouTube.

Чтобы удалить ссылки на статьи о себе из «Яндекса» Юсуфов воспользовался законом о «праве на забвение». Теперь при поиске страниц, содержащих имя миллиардера «Яндекс» выдаёт дисклеймер, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».

Для того, чтобы воспользоваться «правом на забвение» Юсуфов должен был предоставить решение суда, подтверждающее ложность опубликованной информации. Вероятно, таким решением стало постановление по иску от Виталия Юсуфова, сына миллиардера, к изданиям «Проект» и «Медуза», а также YouTube.

В 2023 году Юсуфов-младший требовал от «Проекта» удалить текст о том, как его семья стала держателем тайного бизнеса и активов Медведевых. От YouTube требовалось удалить видео-версию расследования, а от «Медузы» — перепечатку материала. В августе 2023 года суд отказал истцу. Однако, как обнаружила «Вёрстка», в марте этого года суд апелляционной инстанции пересмотрел решение в отношении «Проекта» и обязал издание удалить статью и выпустить опровержение.