C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:

kompromat-ural@pm.me

Российские вузы «слили» 80 млрд руб. на платные публикации в «мусорных» журналах и псевдоконференции

17.09.2019

Чем дальше, тем больше Россия становится страной тотальных имитаций и показухи. Формально низкий подоходный налог, а в реальности тяжёлое налоговое время в виде обложения фонда оплаты труда, новых и постоянно растущих поборов за капремонт, вывоз мусора и т.п. «Великая» космическая держава – при позорно долгом и воровском строительстве космодрома «Восточный», падающих ракетах и каком-нибудь «компетентном» говоруне Рогозине во главе государственной корпорации «Роскосмос». Номинально бесплатное здравоохранение – и массовое бегство кадров из государственной медицины. Красивые мультики о том, как наши «новейшие» ракеты покажут всему Западу кузькину мать – и радиоактивные аварии ещё на стадии испытаний и на собственной же территории.

В этот печальный ряд теперь вполне вписываются не менее «величайшие» российские сферы: образование и наука, отмечают аналитики портала «Компромат-Урал». На днях опубликовано подробное расследование, как государственные вузы на государственные деньги освоили профанацию «научных» достижений. Несколько лет назад провозглашена генеральная линия на попадание российских вузов в мировой рейтинг ТОП-100. И любители потёмкинских деревень взяли задачу дружно под козырёк и ответили в привычном духе: имитацией. Расплодили журналы с «низкой социальной ответственностью» под «вывеской» международных научных изданий, чтобы за бюджетные миллиарды создавать видимость цитирования своих дутых публикаций и искусственно накручивать позиции в мировом рейтинге. «Догоняем штат Айова. Как живёшь, страна? Отлично!».

Результат – пшик и деньги на ветер, в глобальный топ-100 никто так и не попал (кроме МГУ, но он там был без накручивания, болтается в конце сотни). Да что там сотня… Ни один накачанный деньгами вуз Тюмени, невзирая на все «понты», не входит даже в тысячу (!) достойных вузов мира! В сомнительных схемах особенно отличился Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), который с 2010 года возглавляет Ильшат Гафуров, обожающий самопиар. В госзакупках КФУ можно найти не менее трёх контрактов на публикацию научных статей на 85 млн рублей, и это лишь официально проверяемая верхушка айсберга Спрашивается, если в ваших статьях имеются реальные научные открытия, то с какой стати за публикацию таких «выдающихся» трудов надо платить миллионы? Тексты госконтрактов в вузе Гафурова, понятное дело, закрыты. Есть что скрывать? Деньги ушли на пустышки?

Редакция «Компромат-Урал» цитирует расследование «Ведомостей»:

«В коворкинге на 8-м этаже башни «Империя» в «Москва-сити» легко найти девушку с ноутбуком - это представитель ООО «Международный издатель». Ее компания продает соавторство в статьях для международных научных журналов. «Статьи уже написаны и приняты в журналы «...» От вас только деньги», - говорится на сайте компании. Стать первым соавтором в статье о факторах производственного стресса у разработчиков IТ-продуктов стоит, например, 22 000 руб. Статью в 2020 году должен опубликовать научный журнал из Венесуэлы.

За три года компания опубликовала 2000 статей, её услугами воспользовалось более 10 000 учёных. Раньше «Международный издатель» работал с российскими изданиями, например, публиковал статьи в журналах Высшей аттестационной комиссии. Эти публикации нужны для защиты диссертаций.

Но в 2013 году рынок научных публикаций перевернулся. Годом ранее сразу после избрания президентом на третий срок Владимир Путин подписал майские указы. Один из них предусматривал, что пять российских вузов к 2020 году должны войти в топ-100 мировых рейтингов университетов. Эта госпрограмма в просторечии получила название «5-100». Государство выделило 80 млрд руб. Но чуда не случилось: наши вузы так и не попали в топ-100 мировых рейтингов, а некоторые из них, погнавшись за KPI программы, и вовсе начали терять позиции.

10 млрд руб. в год на прорыв

У президента формулировка была очень общая - не уточнялось даже, какие рейтинги имеются в виду. «В сообществе, конечно, под мировыми рейтингами имеют в виду большую тройку - Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Шанхайский рейтинг (ARWU) - и прежде всего общие, а не предметные рейтинги», - объясняет замдиректора научно-технической библиотеки Сибирского отделения (НТБ СО) РАН Денис Косяков.

В топе этих рейтингов - Стэнфорд, Гарвард, Оксфорд и Кембридж. Места в первой сотне давно поделены, говорил помощник президента Андрей Фурсенко телеканалу «Россия 24»: «80 мест занято навсегда, а 20 мест - туда-сюда». За то, чтобы сделать попадание в рейтинги ключевым критерием успеха, выступали, например, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов и Дмитрий Ливанов, тогда министр образования и науки, говорит Андрей Волков, научный руководитель школы управления «Сколково» и член совета госпрограммы «5-100»… Кузьминов ответил, что это было предложение Ливанова, которое все единогласно поддержали. Сам Волков тоже сторонник этой идеи: «Никакой другой общей линейки для вузов в мире пока нет».

В 2013 году совет при правительстве по повышению конкурентоспособности ведущих университетов выбрал 15 вузов, которые должны были попытаться попасть в топ-100. Потом к ним добавилось еще шесть. Чтобы попасть в этот список, вуз должен был либо входить в топ-600 рейтинга QS или THE, либо выполнять несколько других требований - например, по количеству студентов, аспирантов и преподавателей.

Каждый год федеральный бюджет выделяет им примерно 10 млрд руб., которые распределяются между участниками решением совета - в зависимости от качества программы развития и достигнутых результатов. Для вузов это может быть существенной прибавкой к бюджету. В 2018 году каждый получил от государства дотацию в размере от 100 млн до 800 млн руб. Например, Томскому госуниверситету и МФТИ досталось по 800 млн руб. при бюджетах 4,6 млрд и 6,6 млрд руб. соответственно.

Про рейтинги и методы

Три рейтинга, в которые должны попасть российские вузы, различаются между собой по строгости отбора. Самый жесткий - Шанхайский. В нём учитывается количество лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии в вузе и цитируемость в самых известных научных журналах мира - Nature и Science.

Больше шансов на продвижение у российских вузов было в рейтингах THE и QS. Считается, что рейтинг QS больше ориентирован на студентов, а THE больше веса придаёт научно-исследовательской репутации.

На что еще вузы тратят миллиарды

Вузы могут также тратить субсидии на привлечение научных кадров, иностранных студентов, оснащение лабораторий. Благодаря проекту «5–100» в вузах начала формироваться культура исследований, считает Косяков: «Во всем мире их принято делать с помощью студентов, так как при помощи штатных сотрудников это дороже».

Представитель ВШЭ сообщил, что его вуз создал на деньги проекта семь новых международных лабораторий. В МИСиСе создано 30 лабораторий, а вуз начал работать в двух меганаучных проектах. В МФТИ создано 64 лаборатории. В Самарском научно-исследовательском университете им. С. П. Королева создали научную лабораторию по изучению процессов горения в сотрудничестве с профессором Международного университета Флориды Александром Мебелем. Вуз также запустил малый космический аппарат «Аист-2Д».

В 2020 году проект «5-100» закончится, но вузы продолжат получать деньги на глобальное развитие, обещает представитель Миннауки. Проект «Глобальное образование» входит в программу «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Общие расходы на программу - 156 млрд руб. до 2024 года, но часть этих денег должна быть потрачена на среднее образование.

В рейтинге THE две трети баллов начисляется за измеримые достижения: цитирование, доходы от исследований, долю иностранных студентов. В QS за измеримые достижения дают только половину баллов, остальная часть начисляется по итогам опросов - про академическую репутацию вуза и репутацию у работодателей.

Оба рейтинга используют наукометрическую базу данных Scopus, её ведет компания Elsevier. До 2016 года THE использовал базу Web of Science. Эти базы хранят данные научных журналов и конференций со всего мира. «Мы собираем информацию по журнальным публикациям напрямую от их издателей. Все журналы мы отбираем на основании единой политики отбора, и если новый журнал отвечает всем нашим критериям, то по итогам оценки мы начинаем его индексировать», - объясняет эксперт по библиометрии Web of Science Group Павел Касьянов.

Чтобы войти хотя бы в 1000 вузов, которую рассматривают рейтинги, нужно набрать минимум 1000 публикаций в Scopus, объясняет представитель Балтийского федерального университета (Калининград). В THE на основе Scopus присваивается 30% баллов, в QS - 20% баллов. Неудивительно, что российские вузы - участники проекта начали работать над увеличением количества публикаций. Правда, иногда спорными методами.

Как вузы увеличивали цитируемость

«После того как запустилась «5-100», вузы начали приходить к нам, просить научить их работать со Scopus», - говорит Косяков. Учились вузы быстро. За годы работы проекта количество вузовских публикаций в Scopus выросло более чем втрое - с 19 000 в 2010–2012 годах до 63 500 в 2014–2016 годах.

Три года назад Косяков и двое его коллег из НТБ СО РАН написали исследование о том, какими способами российские вузы увеличивают количество публикаций. Свыше 40% прироста произошло за счёт сомнительных стратегий, подсчитали соавторы. Нормальный рост цитируемости можно увидеть на примере ВШЭ, объясняет Косяков: «У них почти нет перекосов, рост ровный и стабильный».

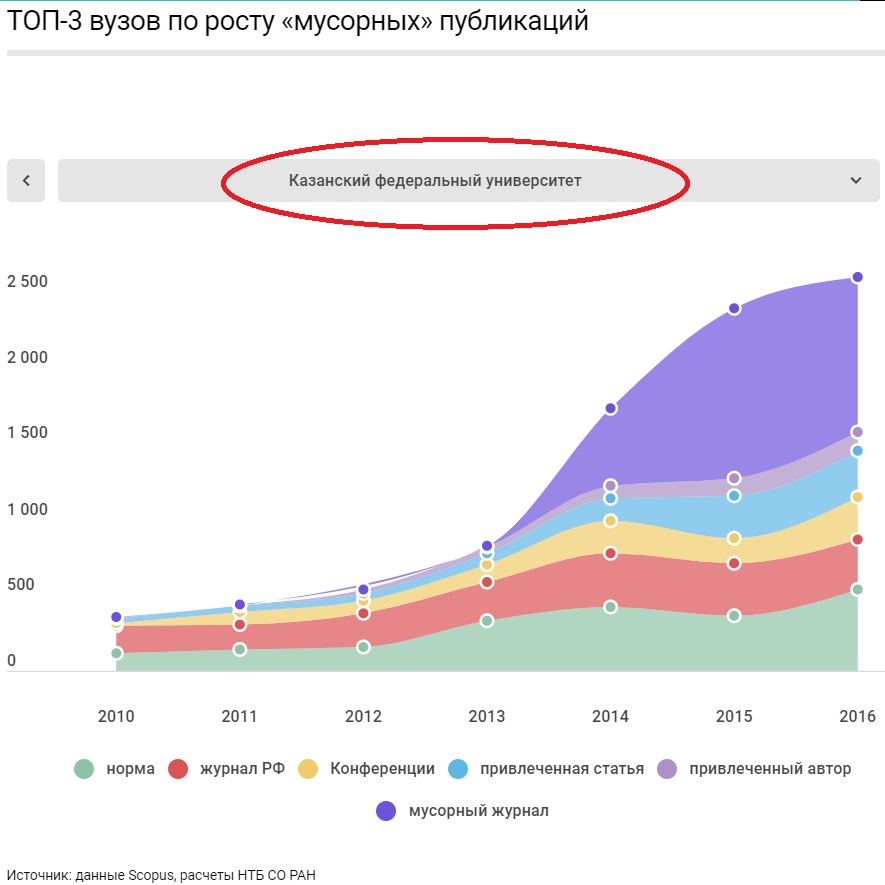

«Перекосы» можно увидеть на примере Казанского федерального университета (КФУ) - почти половина прироста у него идёт за счет «мусорных» журналов. Именно так они названы в исследовании.

Как работает хороший научный журнал? Касьянов объясняет: «Допустим, вы провели исследование, написали статью и прислали ее в редакцию. Если редактора она устроила, то он отправляет ее авторитетному ученому, работающему в том же самом научном направлении, на «слепое» рецензирование».

Что такое «мусорный» журнал? Косяков характеризует их как журналы с «низкой социальной ответственностью». Они не обеспечивают должной процедуры рецензирования, т. е. если автор заплатил, то попасть к ним может почти любое исследование. Журнал выводится на уровень, необходимый для индексации в международных базах, и после этого резко увеличивает количество публикаций. Как правило, такие журналы долго не существуют. «Чтобы удостовериться, что журнал «мусорный», уходит время. За пару-тройку лет, до тех пор, пока базы данных не исключат журнал, издательство успевает хорошо заработать», - объясняет Косяков. Многие такие журналы имеют индийское или пакистанское происхождение.

Еще одна популярная стратегия - это привлечённые статьи. Это может быть как результатом совместного проекта, так и временным оформлением автора публикуемой статьи в вуз для увеличения цитируемости последнего. Допустим, учёный проводит исследование на деньги и при помощи научно-исследовательской организации А, но вписывает второе место работы - вуз Б, который платит ему за это упоминание, объясняет Косяков. Фактически это покупка университетом места в списке соавторов, говорит он.

«Брокеры статей - это известное явление, и, если мы узнаем об этой практике, мы исследуем, участвуют ли какие-либо конкретные журналы, и при необходимости прекращаем индексацию этих журналов», - заявил представитель Elsevier.

Норматив по «мусору»

По количеству «мусорных» публикаций КФУ оставил далеко позади все остальные вузы. С 2010 года его ректором является физик Ильшат Гафуров. «Новый ректор пообещал привести федеральные деньги, - рассказывает близкий к вузу человек. - Он их и привёл - КФУ попал в программу «5-100», а потом оказалось, что эти средства надо отрабатывать».

Один из сотрудников КФУ так описывает механизм работы с «мусорными» журналами. Руководство рассылает по кафедрам норматив по публикациям в расчёте на одного преподавателя. Дальше сотрудники приносят в отдел по сопровождению научной деятельности свои статьи и деньги - минимум 12 000 руб., бывает, и значительно больше. В отделе в тексте проставляют перекрестные ссылки на другие статьи КФУ, иначе на «мусорных» публикациях цитируемость не вырастишь. Дальше эти деньги возмещают премией. Так достигается важный побочный эффект - растет средний уровень оплаты труда до уровня майского указа президента. «Года через два, когда мы полностью засорим такой журнал, его выкидывают из Scopus, и появляется новый», - подытоживает собеседник «Ведомостей».

«Все это знают, все это видят, так оно и растёт, и мы отчитываемся этими показателями», - продолжает он. В закупках КФУ можно найти как минимум три контракта на публикацию научных статей на 85 млн руб. Тексты контрактов закрыты…

Представитель федерального Миннауки ответил, что еще в 2015 году власти обратили внимание на эту проблему, и «университетам, уличённым в подобных практиках, было значительно сокращено финансирование». Так, в 2015 году финансирование было сокращено КФУ - с 600 млн до 378 млн руб., ННГУ им. Лобачевского и Самарскому научно-исследовательскому университету им. С. П. Королева.

Но зато уже через год, в 2016 году, субсидия КФУ выросла в 2,5 раза, до 900 млн руб. От практики «мусорных» журналов в вузе по-прежнему не отказались. «Потенциально «мусорным» является, например, журнал Journal of Social Sciences Research. Сотрудники КФУ опубликовали в нем 88 статей из 223 по направлению социальных и экономических наук, гуманитарных исследований в 2018 году», - указывает Косяков. Пресс-служба КФУ в ответ на вопрос о «мусорных» журналах назвала эти обвинения «недобросовестной конкуренцией».

«Сложно проанализировать, как часто вузы - участники проекта «5–100» публикуются в «мусорных» журналах, потому что, несмотря на распространённость данного термина, для него нет общепринятого определения», - говорит представитель Elsevier.

Конференции по переписке

В рейтинге можно продвинуться не только за счёт журналов, но и за счёт конференций, говорит директор наукометрического центра ВШЭ Иван Стерлигов. А опубликовать материалы конференций в Web of Science и Scopus зачастую значительно проще.

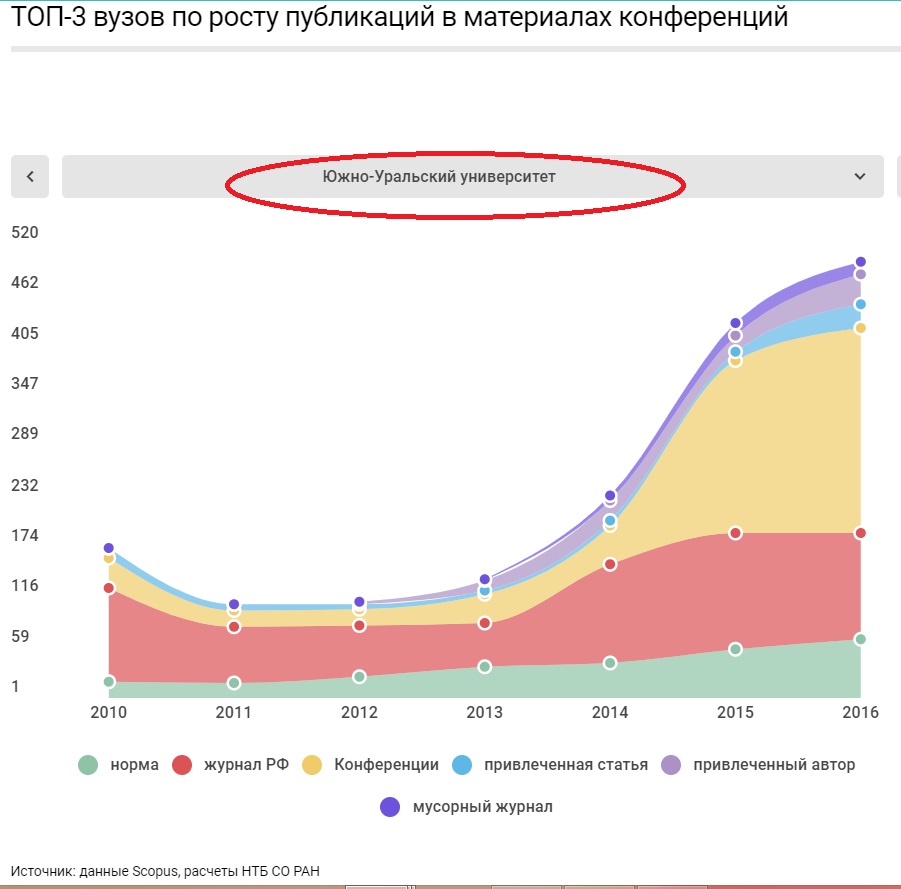

По данным Web of Science, в прошлом году Россия стала чуть ли не одним из мировых лидеров по научным конференциям. Перескочив 16 строчек, наша страна вышла на 4-е место в мире, уступив только США, Китаю и Индии. Количество публикаций в трудах конференций с 2010 года выросло в 27 раз, говорится в исследовании НТБ СО РАН. При этом по публикациям в качественных научных журналах (верхние индексы Web of Science) Россия поднялась только с 16-го на 15-е место.

Этот рост - в основном, за счёт второстепенных конференций на базе российских вузов и заочных платных конференций, в том числе недобросовестных, говорится в докладе Стерлигова «Российский конференционный взрыв».

«Почта каждого научного сотрудника завалена предложениями: участие в конференции с публикацией материалов в Web of Science и Scopus. Причем участие «заочное» - т. е. просто высылаешь им какие-то тезисы, платишь деньги и публикуешься», - говорит Стерлигов. Правда, в некоторых темах, например компьютерных науках, развитие идёт так быстро, что основным каналом информации служат именно конференции, отмечает Стерлигов. Поэтому много публикуется в материалах конференций Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики.

Преподаватели КФУ также очень увлекаются публикациями в трудах конференций, указывает Косяков. Представители других лидеров в этом сегменте - Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Томского политехнического университета и Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) - не ответили на вопросы «Ведомостей» о таких публикациях.

«Для того чтобы попасть в Web of Science и Scopus, конференция должна быть международной, - поясняет близкий к одной из баз данных человек. - Вуз зовет на конференцию двух казахов и двух китайцев, и вот уже она формально международная, материалы публикуются, показатели растут».

Представитель Миннауки с выводами Косякова не согласен: «Авторы искажают смысл понятий, применяя манипулятивную семантику, метод создания фактов, наклеивание ярлыков, а также используют выборочный подбор информации, не принимая во внимание основные тенденции и реалии развития как российской, так и международной науки».

Нереалистичные цели

«Поставленные цели изначально были нереалистичны, - считает проректор по программам развития Новосибирского государственного университета Алексей Окунев. - Никому из международных вузов ранее за шесть лет не удавалось сделать скачок вверх на 300-400 мест и переместиться с позиции 400+ в топ-100».

Сейчас в топ-100 глобального рейтинга QS входит только МГУ (84-е место), который не участвует в программе «5-100». В Шанхайском рейтинге это тоже единственный российский вуз - он на 86-м месте.

Ни один участник «5-100» до первой сотни так и не добрался, а Тюменский университет не вошёл даже в 1000. Хотя некоторые вузы все же заметно поднялись. Ближе всего к топ-100 в QS приблизились Новосибирский и Томский университеты - 231-е и 268-е места (ранее - 371-е и 600-е).

Неожиданным стало то, что за время проекта некоторые вузы-участники начали падать в рейтинге THE. Терять позиции, например, стали МИФИ, Томский политехнический университет, КФУ. «Негативно оцениваемые практики» дают кратковременный эффект, объясняет представитель THE Егор Яблоков. Ещё одна причина - российские вузы не смогли конкурировать с университетами Китая, Индии и других стран, которые тоже попали в рейтинг, добавляет Яблоков. Представитель QS объяснил это тем, что этот рейтинг используют отличные от THE методы. Падение в THE тревоги не вызывает и на заседаниях отдельно не обсуждается, потому что совет «5-100» ориентируется не только на рейтинги, но и на общую программу развития вузов, говорит член совета Волков.

На проект уже были выделены бюджетные деньги, отказаться от него было невозможно, поэтому в 2017 году было объявлено, что цель - не только глобальные, но и предметные рейтинги, рассказывает Яблоков.

В предметных рейтингах подняться проще: например, в гуманитарных предметах очень большой вес (до 90%) имеет «репутация», которая измеряется опросами. Картинка в них действительно лучше, чем в глобальных. Например, МФТИ в 2018 году занял 51-е место в рейтинге QS по физике, а ВШЭ - 51-е по экономике. Всего в топ-100 предметных рейтингов входят семь участников «5-100». «До начала проекта туда не входил ни один из них», - сообщил «Ведомостям» представитель Миннауки.

Знаете о том, как ваш вуз «химичит» с показателями? Сообщайте: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Ольги Смолиной

«Компромат-Урал»

Другие публикации

27.03.2025

Не Генсом единым. Кто кормится с государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ

В 2023-2024 годах в регионах Уральского федерального округа организовано регулярное рапортование в аппарат Правительства РФ о состоянии данных в ГИС ЖКХ, размещаемых участниками отрасли. Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что регулярная отчётность выглядит красиво, но к реальности, как любое очковтирательство, не имеет почти никакого отношения: проценты "заполнения" данных в ГИС ЖКХ не отражают ни достоверность этих данных, ни полезность их для граждан или организаций, задействованных в управлении комплексом ЖКХ.

За последние два года не появилось ни регулярного поступления информации о начислениях и оплатах за ЖКУ, ни интеграции с региональными расчётно-кассовыми центрами или ставшей обязательной для всех системы метрологической поверки ФГИС АРШИН, ни стабильных и достоверных данных ресурсоснабжающих организаций, ни даже информации из полностью оцифрованной программы капитального ремонта.

25.03.2025

Кому не угодили прокурор Нижневартовска Ерёменко, бизнес-тесть Азябин и компаньон-олигарх Семёнов

Еременко Александр Васильевич в 2023 году назначен прокурором города Нижневартовска. Свою службу он начал в органах внутренних дел с должности простого участкового в 1999 году после окончания Тюменского нефтегазового университета по специализации техника и технология нефтегазового дела.

Как пишет издание «Рукриминал», по роду своей службы и деловых качеств наш герой дослужился от участкового, собиравшего с ларьков дань, до заместителя начальника оперативно розыскной части по налоговым преступлениям УМВД России по ХМАО-Югре, который курировал самый лакомый и денежный кусок нашей страны.

В период службы в 2003 году формально окончил Тюменский государственный университет по специализации «государственное и муниципальное управление» по специальности «юрист-менеджер».

17.03.2025

Гигантские схематозы клана Карликановых

Источники, на которых обратили внимание читатели проекта «Компромат-Урал», сообщают интересные подробности коммерческой деятельности скандально известного в челябинской тусовке клана Карликановых, который возглавляет 73-летний Юрий Карликанов. Он уже несколько десятков лет депутатствует в заксобрании Челябинской области, из которых последние 16 лет занимает кресло ещё и вице-спикера этой «парламентской» синекуры.

Как стало известно редакции «Компромат-Урал», Юлия Карликанова (Александрова) – дочь вице-спикера челябинского областного заксо и первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, олигарха Юрия Карликанова – и связанная с её семьёй компания «Капиталинвестстрой» обязаны возместить почти 500 млн рублей кредитору обанкротившегося «Регионснабсбыта».

По решению суда взыскание обращено на 100% уставного капитала «Региональной рудной компании», принадлежащей Карликановым. Истцом в деле выступил бизнесмен Николай Никольский, который в суде доказал два эпизода вывода средств из «Регионснабсбыта». Первый эпизод связан с векселем на 250 млн рублей, деньги от которого не поступили в конкурсную массу, а второй касается перевода бизнеса по добыче камня на коммерческую структуру, подконтрольную семье депутата.